発振回路とは?基礎や仕組み、原理をわかりやすく解説

発振回路とは

発振回路とは

発振回路とは、自分自身で交流信号を持続的に出力する回路のことで、回路帰還回路と共振回路と増幅回路で構成されます。

発振とは?発振回路の仕組みと原理

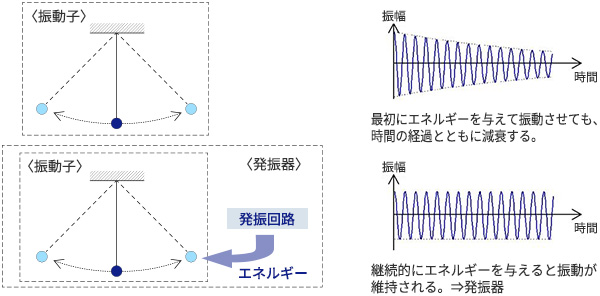

水晶振動子を発振させるには、水晶振動子の特性に合わせた発振回路が必要です。振り子を水晶振動子に例えて、振り子の運動で考えてみます。振り子の運動を継続させるためには、振り子が振れる最大の振れ幅の位置と時点を検出することと、その位置と時点を継続するよう押し戻す力が必要です。この検出と一定のエネルギーで押し戻す力を発振回路が担っています。

水晶発振器の原理

発振回路の発振条件と回路図例

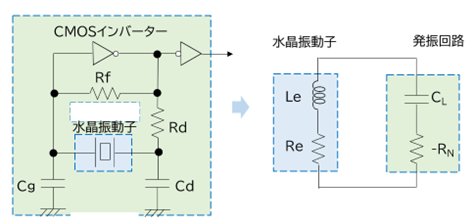

水晶振動子は等価回路で示され、実効インダクタンス(Le)と実効抵抗(Re)で示されます。発振回路側は負荷容量(CL)と負性抵抗(-RN)の等価回路で置き換えられます。発振条件としては、以下の2つです。

ΩLe = 1/(ΩCL)

Re ≦ |-RN|

回路図例

負荷容量(CL)の求め方

CL= (Cg x Cd) / (Cg + Cd) + Cs

発振回路の負荷容量は、負荷容量はトータルの容量でありCg, Cdだけではありません。

基板の浮遊容量やICの内部容量(CS)も考慮する必要があります。

例えば、Cg、Cdが20pFであった場合、CLは10pFではありません。

負性抵抗(|-RN)の求め方

-RN = -gm / (Ω2 x Cg x Cd)

発振条件であるReと負性抵抗(-RN)が=であれば発振はしますが、十分ではありません。

発振マージン=|-RN|/Re ≧ 5 (10)

発振マージンとして、Reの5倍以上、車載用途の場合は10倍以上の確保を推奨します。

発振回路の重要なチェックポイント

発振回路の設計に重要なポイントは以下3点です。

(1)発振周波数

(2)負性抵抗

(3)ドライブレベル

(1)発振周波数の求め方

dF/F = C1/2 x (CL + C0)

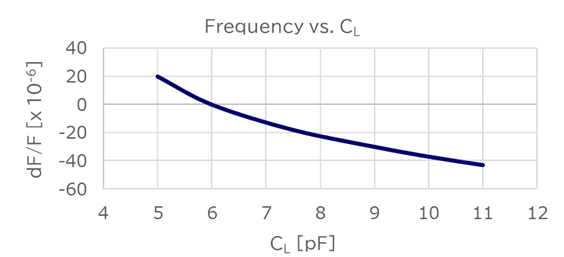

以下のグラフは負荷容量と発振周波数の関係を示しています。

発振周波数の求め方

負性抵抗の値が変化すると発振周波数が変化する特性があります。水晶振動子側の負荷容量と発振回路側の負荷容量がマッチしていないと、発振周波数がシフトしてしまいます。例えば、上記の特性を持つ水晶振動子の場合、負性抵抗が1pF変わると周波数が20ppm変化します。上記のグラフの曲線は水晶振動子のサイズや周波数で変化します。

(2)負性抵抗の求め方

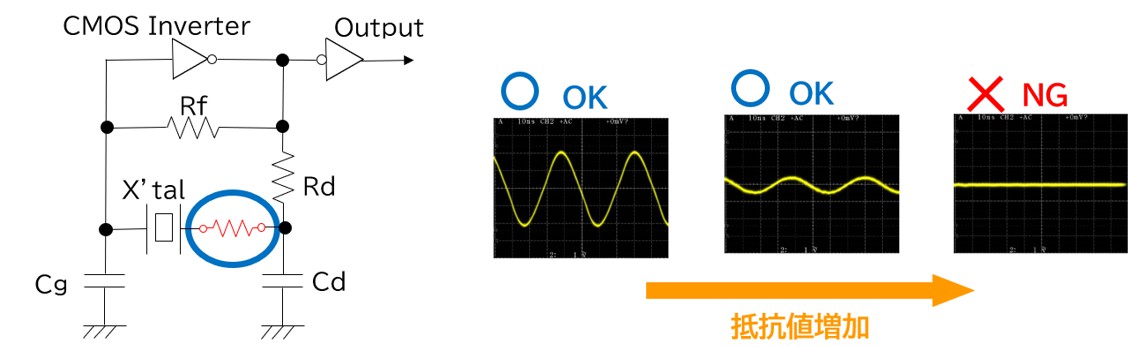

水晶振動子に抵抗を直列に挿入し、発振するかどうかを確認します。以下の図のように抵抗値を変えて、発振が安定する値を見極めることで正確な値を得ることができます。

負性抵抗の求め方

(3)ドライブレベルの求め方

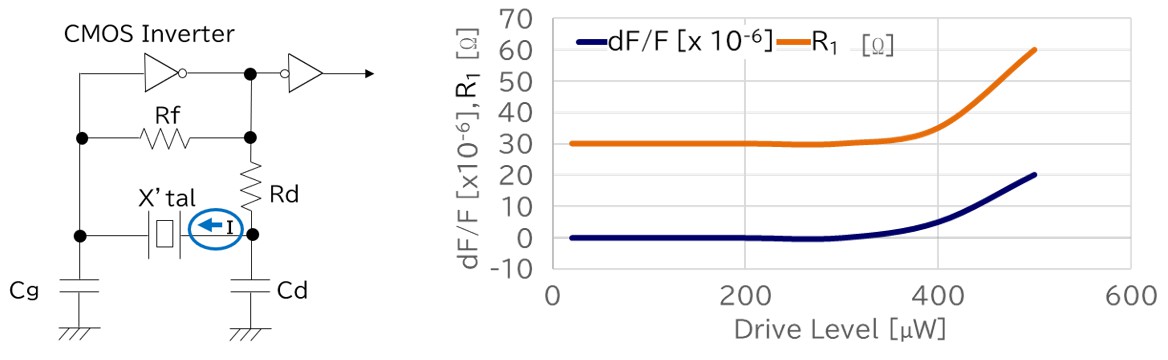

水晶に流れる電流を測定して算出します。ドライブレベルは以下の計算式で求めることが可能です。

ドライブレベル (P) = I2 x Re

Re=R1 x (1+Co/CL)2

水晶振動子に流れる電流(I)は電流プローブで測定します。Reは水晶振動子の実効抵抗です。

ドライブレベルが高すぎる場合、発振周波数がシフトしたり、直列抵抗値が大きくなるので注意が必要です。そのため、ドライブレベルは仕様書に記載のある規格値内での使用をおすすめします。

ドライブレベルの求め方

水晶発振器の出力波形とその測定回路

水晶発振器の出力波形

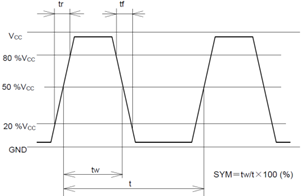

右図は出力波形および測定レベルです。

測定条件

(1) オシロスコープ

・オシロスコープの測定帯域幅は測定対象の発振器の周波数に対して5倍以上を推奨します。

・プローブのGND接続は、測定信号の取り出し位置のできるだけ近くに接続し、GND配線はできるだけ短くします。

※miniature socketのようなGND配線が短い治具の使用を推奨します。

(GNDリード線は使わないでください)

(2) L_CMOS(出力負荷容量)

プローブの容量も含みます。

(3) バイパスコンデンサー

0.01 μF to 0.1 μFとし、発振器のVccとGNDのできるだけ近くに配置、接続することを推奨します。

(4) 電流計

内部インピーダンスの低いものを使ってください。

(5) 電源

・0 Vから90 % Vccまでの電源立ち上がりの時間は、150 μs以上を推奨します。

・電源のインピーダンスはできる限り低くします。 GND配線はできるだけ短くすることを推奨します。

発振回路の使用例・用途例

通信機器や産業機器、車載機器などの分野における製品の周波数信号源、時計のタイミングクロック、さらにデジタル回路のクロック源としてなど、幅広い分野でいくつもの水晶発振器の発信回路が使用されています。

エプソンの水晶発振器の特長

エプソンの水晶発振器は、その構成や精度によっていくつかの種類に分けられます。

SPXO(Simple Packaged Crystal Oscillator)シンプルパッケージ水晶発振器とは?その特長、用途

温度補償、温度制御をせずに水晶の周波数安定度をそのまま引き出した発振器です。ATカットまたは音叉型の水晶発振子と発振回路を同一パッケージ内に収納し、所定の電源電圧をかけることにより、安定した信号出力を行うよう設計、製造されています。一般的な精度は±20~±100ppm(温度範囲により変化)となります。様々な用途・市場で使用されています。

TCXO(Temperature Compensated Crystal Oscillator)温度補償型水晶発振器とは?その特長、用途

TCXOは周波数の安定度を高めるために、温度補償回路を設けた温度補償水晶発振器です温度補償回路があることにより、外部環境の温度変化による影響を受けづらいため、SPXOより高精度であると言えます。一般的に精度は数ppmレベルです。無線通信の基準信号やネットワークの用途で多く使用されています。

VCXO(Voltage Controlled Crystal Oscillator)電圧制御水晶発振器とは?その特長、用途

VCXOはその発振ループにバラクターダイオードの如き電圧制御可変リアクタンス素子を設け、設定電圧に応じてその出力周波数を変化させることが出来る電圧制御水晶発振器です。VCXOは位相同期系(フェーズロックループ)に於けるスレーブ発振器として、また、周波数変調器として、その用途が増々広がっています。 VCXOとTCXOを複合化した水晶発振器をVC-TCXOと称しています。これらは周波数の微調整を電気的に行なえるという利点があります。一般的にVCXOの絶対可変範囲は50ppm、VC-TCXOの絶対可変範囲は数ppmレベルです。

プログラマブル発振器とは?その特長、用途

PLL回路を持った水晶発振器のことで、名前の通りプログラムすることにより任意の出力周波数を設定できる水晶発振器です。プログラムにより任意の周波数が得られるので、一般の出力周波数が書き込まれた発振器より短納期で入手することが出来ます。

エプソンのプログラマブル発振器の特長

エプソンには大きく分けて2種類のプログラマブル発振器があります。

1) プログラマブル発振器

プログラマブルのため、短納期、少量ロット、非標準周波数への対応が可能な水晶発振器です。専用ツールを使って、任意の出力周波数を書き込むことができます。エプソン独自で開発したICを内蔵しており、特にSG-8101シリーズは+/-15ppmの高精度を実現します。詳細は各製品ページをご確認ください。

| サイズ | 汎用 | 高精度 | 車載 |

|---|---|---|---|

| 2.0 x 1.6 mm | SG-8200CJ | SG-8201CJ | SG-8201CJA |

| 2.5 x 2.0 mm | SG-8200CG SG-8018CG | SG-8101CG SG-8201CG | SG-8101CGA |

| 3.2 x 2.5 mm | SG-8018CE | SG-8101CE | |

| 5.0 x 3.2 mm | SG-8018CB | SG-8101CB | |

| 7.0 x 5.0 mm | SG-8018CA | SG-8101CA |

2) スペクトラム拡散機能付きプログラマブル発振器

プログラマブル発振器の基本機能に加え、「スペクトラム拡散機能」を持ち合わせたシリーズがあります。この機能は電磁ノイズ対策のひとつとして有効です。出力周波数に対し、特定の周波数領域にわたり周波数を変調することにより、基本波、および高調波のスペクトラムのピークを抑制しEMIを低減できる機能です。こちらも短納期、少ない数量でも購入でき、特定の非標準周波数が必要な場合や試作時にも適しています。詳細は各製品ページでご確認ください。

| サイズ | 汎用 | 車載 |

|---|---|---|

| 2.5 x 2.0 mm | SG-9101CG | SG-9101CGA |

| 3.2 x 2.5 mm | SG-9101CE | |

| 5.0 x 3.2 mm | SG-9101CB | |

| 7.0 x 5.0 mm | SG-9101CA |

電磁ノイズ対策についてはこのページでまとめています。